L’uomo,la bestia e la virtù

Nell’ambito della rassegna teatrale 2021/2022 del Teatro Oscar vi presentiamo la recensione dello spettacolo L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello. La regia è curata da Alberto Oliva. Gli interpreti sono Mino Manni, Rossella Rapisarda, Gianna Coletti, Andrea Carabelli, Riccardo Magherini, con la partecipazione del baritono Angelo Lodetti.

Il circo è un meraviglioso modo di dire il mondo, di tingerlo con i colori forti, violenti, della pittura espressionista, per rendere le sue storture ancora più storte, come le scenografie del gabinetto del dottor Caligari. La vita mette in mostra se stessa nella maschera più estrema, quella del clown, in grado di sovraimprimere in se stessa il tragico e il comico. Tutto questo il regista Alberto Oliva lo sa, e ambienta la commedia pirandelliana in una pista da circo dove possono sfilare, oltre i cavalli astronomici del Woyzeck, le bestie, gli uomini e le virtù del drammaturgo pirandelliano. Può succedere, dunque, che la moglie del capitano diventi una sorta di attrazione circense, una Lola Montès ophulsiana che veste la giubba, la faccia infarina, e tramuta in lazzi lo spasmo e il pianto. Nel clown la maschera è dichiarata, volutamente esagerata, un po’ disturbante.

Si impregna dell’odore della tragedia e della paura, nascosto dai belletti e dai profumi. Già Pirandello sapeva che la borghesia aveva un fascino irresistibile, un laboratorio antropologico, morale, spirituale, nel quale sperimentare la quiddità umana. Riecheggia idealmente la voce di Bowie a ricordarci che questo è il freakiest show, e si può mettere un bel sorriso sulla faccia del dramma di una moglie, facendolo apparire quasi come il sangue di un Glasgow smile. La risata è irresistibile, trascinante, è un meccanismo a orologeria, una clockwork orange, in cui ogni ilarità della platea è una spietata ultraviolenza psichica, trascinata vorticosamente dal direttore di questo circo. Portando idealmente in tasca la frase felliniana “la vita è una festa, dunque viviamola” gli interpreti, sul laboratorio alchemico del palcoscenico, trasformano il piombo della quotidianità dolorosa della middle class nell’oro dell’ilarità. La clownerie è l’atto più estremo, più rivoluzionario che si possa compiere in scena.

Le dinamiche sociali sono spietatamente portate sul piano cartesiano della pista del circo. Bambole e bambolotti biomeccanici mantengono la carica anche oltre ai giri della loro chiavetta, sono esseri che hanno ancora una coscienza a illuminare il loro sguardo, disegnano una simbolica lacrima di Pierrot sul loro viso. È sempre un’esperienza incredibile, stupefacente, quella di assistere alla dimostrazione, more geometrico, di una commedia, di un’architettura vertiginosa che sale con l’arditezza delle cattedrali medievali verso il cielo dell’umorismo. Il susseguirsi dei teoremi delle battute, dedotti uno dopo l’altro, le pause che si incastrano come il giusto pezzo di un puzzle, le voci che si arrampicano verso la testa, sono la testimonianza più vive di questo. E mentre il ventre si gonfia di un’epa falstaffiana, mentre i costumi si colorano della magia circense, l’irrealizzabile libertà dell’io pirandelliano, l’impossibile guardare il proprio guardare, è ben visibile dietro i ceroni e le iperboli.

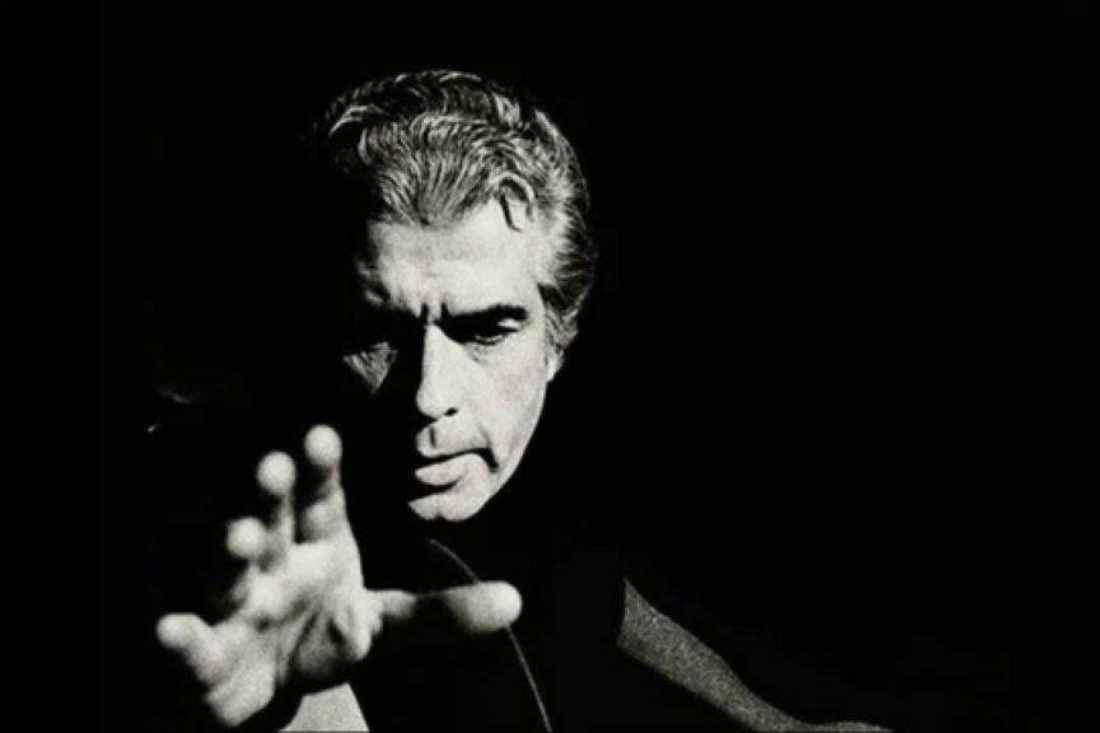

Oliva ha scrollato di dosso l’accademica e polverosa pirandellinità a Pirandello, rivivificandone il senso nella musica trascinante, furba, chiassosa,vitale del circo. Il bambino diventa un adulto figlio di qualche dio minore, che ha trovato un improbabile insegnante di sostegno nel professore. Il capitano non è più semplicemente l’orco grottesco che appare nella storia, ma porta in dote, con la sua apparizione, tutta la bestialità di un certo quotidiano, dei brutti, sporchi e cattivi del XXI secolo. Diventa un Popeye che ha preso tutti i vizi di Bruto, che al posto degli spinaci mangia la torta al cioccolato. Mino Manni è un professore, direttore, presentatore di questo circo sociale, ha una sorta di stato di grazia attraverso il quale trova un sorriso che va ben al di là delle categorie dei sorrisi. Si mostra, allo stesso tempo, grottesco, agghiacciante, seduttivo. Porta su di sé tutti gli odori sulfurei delle trasposizioni dostoevskiane.

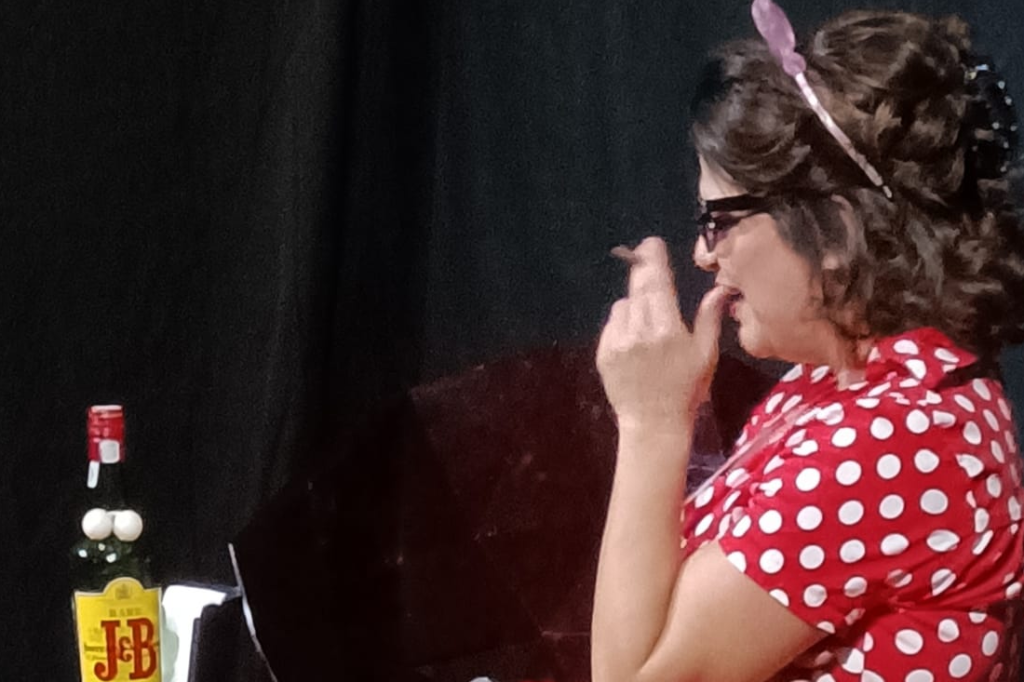

Gioca febbricitante, senza risparmiarsi, in questa nuova Roulettenburg. Punta tutte le sue fiches esistenziali, vincendo, e facendo saltare il banco. Il demone ben si sposa con la commedia, e mostra ancor più l’evidenza del lato osceno, bestiale dell’animo umano, con la stessa lucida spietatezza con cui viene presentato nel baraccone l’elephant man di turno. Rossella Rapisarda è una moglie al di là del comico e del tragico, un essere molto più a sud degli ultimi santi di Bene, una bambola in cattività nella sua ibseniana casa di bambole, il pagliaccio che ha sempre quel retrogusto un po’ amaro, un po’ triste, che rimane sul palato come il più persistente dei tannini. Gianna Coletti è la duplice serva, stufa del suo ruolo meccanico, della sua fatica sisifesca, che è comica suo malgrado, porta una voce che si fa pietra, profonda, irresistibilmente comica per una platea che vede la sua critica puntuale.

È fatta di poche frasi, di camminate straniate, brechtiane. Oltre a sedersi dalla parte del torto, ha imparato ad accomodarsi dove vuole. Andrea Carabelli nel ruolo duplice del farmacista e del medico, due facce opposte della stessa medaglia, il dionisiaco e l’apollineo, è il perfetto clown bianco, quello che ci prova ancora a misurare e controllare il mondo con la ragione, ma non ha un metro abbastanza lungo per farcela. Riccardo Magherini è un capitano perfetto, una nuova maschera del terzo millennio della commedia dell’arte, un capitan Fracassa in pieno disarmo civile e morale, che riesce a fracassare giusto la sua tavola. È un po’ come una spezia in grado di regalare un gusto inconfondibile a questa ricetta teatrale. E infine il bambino adulto, il baritono Angelo Lodetti, è capace di lasciarsi giocare da questo gioco, conservando un’innocente lucidità, e cantando quello che le sue parole non potrebbero dire.

Se vi è piaciuto questo articolo, vi consigliamo la lettura degli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non dimenticate inoltre di ascoltare il nostro podcast per approfondire i vari aspetti del mondo teatrale.