Deledda’s revolution – Recensione Teatro

Nell’ambito della rassegna digitale Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Deledda’s revolution. Il testo è di Antonio Mocciola, e la regia è curata da Diego Galdi. Gli interpreti sono Valeria Bertani e Luca Pala. La piece è la storia dei due Deledda, Grazia e Santus, il cui destino è giocato sulle ginocchia di Zeus.

Bastano due personaggi per riempire una scena, un uomo e una donna, la storia universale, la storia di sempre. Grazia Deledda e Santus Deledda, ovvero Oreste ed Elettra. E la tragedia e sempre lì, potente come quella antica, iscritta insieme nella carne e nell’anima, come fa il vento con sassi della Sardegna. L’unica differenza è che la vicenda si consuma più lentamente, un po’ alla volta, ma gli dèi non sono meno implacabili, i sentimenti non sono meno forti. Un fratello e una sorella hanno un filo invisibile che li lega l’uno all’altro: biologico, certo, ma, soprattutto, metafisico. Hanno la certezza di essere parte di un unico essere androgino, diviso per sempre, come nel mito del Simposio di Platone. Il loro è un canto verbale struggente, disperato, di chi vorrebbe essere oltre il proprio essere, chi ha nostalgia di un impossibile paesaggio dell’anima, e non si accontenta del confine del proprio io.

L’individualità è un peso lancinante, il peso pessoano del dover sentire, dell’essere separato fatalmente da tutto ciò che non si è. Ognuno dei due ha un modo diverso per lanciare la propria sfida prometeica al cielo: Grazia scrive, mette al mondo il suo modo in forma di parole sul foglio, svela il terribile inconscio della sua terra, lava i panni etici, spirituali, sulla pietra della pagina, e questo, molti suoi conterranei, non lo perdonano. Santus beve, ha un dio dentro che non è facile contenere in un singolo corpo. E Dioniso respira male, su un’isola che nasconde a se stessa la propria ombra. Il diverso, la pecora nera, quello che marcia a un ritmo diverso, marcia a tempo di danza, si muove circolarmente, in un valzer di gesti e di parole che si piega nel disagio; il suo collo si piega di fianco, come una canna al vento.

E quanto quel vento faccia male alla sua anima indifesa, senza la pelle, i muscoli e i tendini a filtrare e attutire l’impatto, devastante, di quell’aria mossa sui nervi invisibili dello spirito, lo può sapere solo lui. E ce lo fa capire, intuire, con una parola che strappa dalla roccia dura della cadenza di quella lingua isolana; un fiore che si ribella all’aridità, all’infecondità della pietra. Ecco, questo testo sa terribilmente di salsedine, di mare sanno le parole di questi esseri, che sono un po’ come l’albatros della poesia di Baudelaire. Hanno ali grandi, enormi, a loro apparterebbe per natura il cielo; quando sono costretti alla terra, caracollano su zampe poco adatte a quel passo. Divengono oggetto di scherno, ma hanno tanta di quella poesia, trasudante dalla loro carne, che potrebbero riempirne il mondo intero. Antonio Mocciola scrive un testo che viene direttamente dal muscolo cardiaco, senza mediazioni.

Hanno avuto spazio giusto le sue dita, che avranno dovuto danzare a tempo con diastole e sistole. Questa drammaturgia è dannatamente vera, mette i piedi nudi sul terreno puntuto della Gallura, della Sardegna tutta, e fa sentire letteralmente la fatica di camminare su quello strano cielo rovesciato che si riempie di rughe, che invecchia, che subisce la violenza virile, gli schiaffi degli elementi naturali. E che guarda con orgoglio ostinato, con gi occhi aperti del proprio mare, chissà quale antica divinità, che, un giorno, lo abbandonò su quel lembo di terra, come Teseo fece con Arianna. La regia di Diego Galdi è tutta a disposizione degli interpreti: paziente opera di mani esperte, delicate, in grado di maneggiare il bozzolo di questa seta drammaturgica. Ogni fonema, ogni singolo gesto è la volontà di mostrare l’universale, i tremila regni che vivono in un singolo istante.

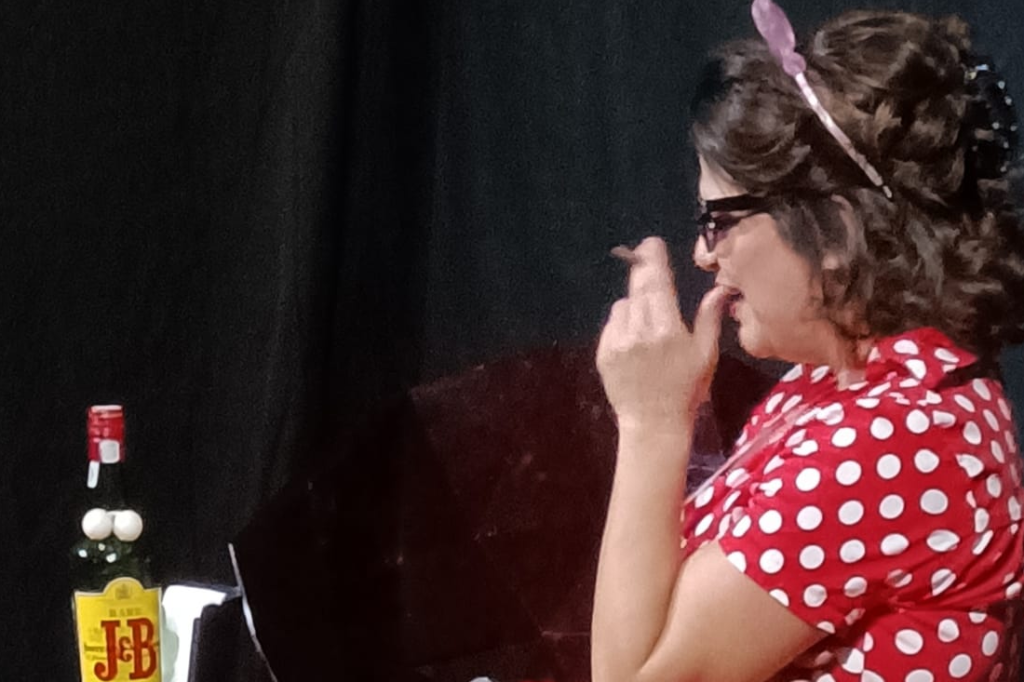

La poesia si sforza di trovare una propria dicibilità, di narrare la luce, così come la si potrebbe vivere con gli altri sensi. Allora l’impossibile diventa possibile, perché, dietro un abbraccio con cui il personaggio cerca di consolare se stesso, dietro un momento in cui la parola si fa sacra, muovendosi ieratica sul terreno dell’etere, come un antico personaggio del teatro Noh giapponese, c’è tutto un mondo da scoprire. Una realtà profonda quanto lo è il mare della famosa canzone di Dalla, calore disperato di un sole che persino l’occhio di un dio stenta a conoscere. Valeria Bertani è una Grazia fatta di petali dell’anima, una rosa che anche il vento più leggero potrebbe rapire. Ci mostra tutte le pieghe del suo delicato tessuto interiore, ci invita a provare la sensazione impagabile,insostituibile, di sentire con i polpastrelli quella sostanza leggera, trasparente, serica.

E poi guarda, e quando guarda va ben al di là della semplice azione; è un po’ come se si dimenticasse di se stessa e diventasse l’atto stesso dell’osservare, non più suo, non nostro; è una visione che si vede da sé sola, è una parola visiva che scopre la sua luna e, con un gesto scopre se stessa, per un lungo, lunghissimo, meraviglioso istante. E quando esita, quando è doloroso il parto della parola, ha qualcosa di mariano: diventa la madre non solo delle sue emozioni, ma delle nostre, di quelle di tutti, e colora la scena di una pietà, di una compassione speciale, in forma di statua vivente sul palcoscenico. Luca Pala è, immediatamente, ogni parola della canzone di Don Backy Sognando: è il folle che conosce la carne del mondo, in quanto sua stessa carne. Beve religiosamente, come un monaco orientale pronuncerebbe per ore e ore lo stesso mantra. I suo fonemi sono una preghiera cristica, disperata, lancinante. La sua lingua frusta tutte le ombre che lo abitano, non fa sconti a se stesso e a noi spettatori. Ha sorrisi dolorosi che ti entrano dritti dritti nella pancia, che ti fanno sentire qualcosa, prima di poter dire di che si tratti. E’ una candela al vento, la stessa della canzone di Elton John, e, ostinatamente, oppone il suo precarissimo esserci a quella potente forza naturale. La luce nelle sue pupille, e nelle sue parole, è la stessa che dardeggia sul mare, è viva, cangiante. Santus ha più vita di quanta ne potrebbe accettare il mondo che lo circonda; e le catene del perbenismo, di vite che si soffocano dentro se stesse, pesano terribilmente sulle sue ali. Tutta la platea ricambia la generosità degli interpreti con un meritatissimo applauso.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate inoltre di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.