Fool Blues – Recensione Teatro

Nell’ambito della rassegna digitale Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Fool Blues, uno spettacolo che restituisce quello sguardo attento e di sbieco della poesia, lo sguardo degli ultimi, quello di un clochard. L’interprete è Luca D’Addino accompagnato dal chitarrista Romeo Velluto. Il dramarturg è Simone Faloppa.

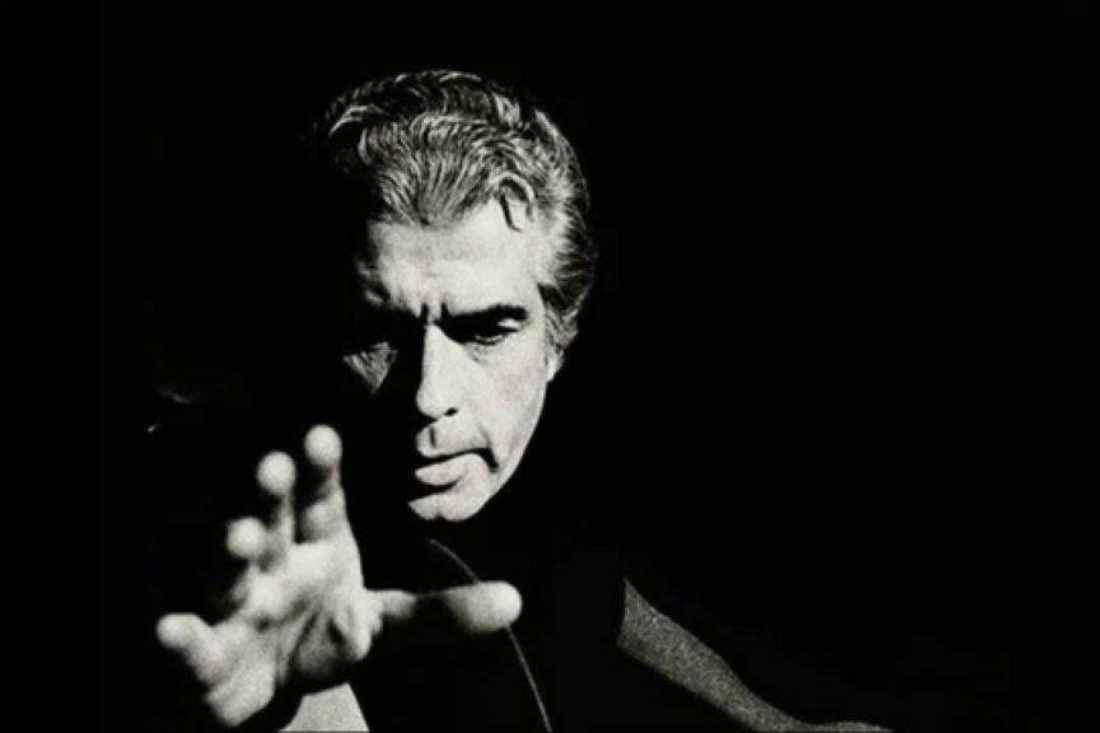

Un uomo e un microfono: è la storia di un’intimità del’anima, di una presenza fonetica e di un’attenzione da parte dell’attore che decide di fare del suo verbo cosa salda. Tutto diventa fatalmente nitido e preciso di fronte a questo strumento, dove le parole si grassettano, diventano estremamente lucide, e monologhi fanno il filo a questa lama. Quell’asta esercita una forza di gravità devastante, come quella di un buco nero, e a essa non sfugge neanche la luce dell’anima, che riverbera le parole. Tutto questo l’attore Luca D’Addino lo sa, e non manca un appuntamento con il microfono, raccontando la poesia degli ultimi dei disperati, che, prima di essere una categoria sociale, diventano una categoria dell’anima. Se a tutto questo, poi, si aggiunge la chitarra di Romeo Velluto, allora il gioco è fatto. I fonemi diventano un talkin’ blues e si lasciano andare alla danza lenta, sensuale e suadente.

È un ¾ che racconta meravigliosamente che l’interprete loves his baby, ama la poesia del mondo, ma il mondo non lo ama. Si inventa una sorta di asta in cui proporre degli oggetti patafisici, degli objets trouvés di duchampiana memoria, per giocare con il reale, per ritrovare le divinità con cui, all’inizio della filosofia, Talete riempiva ogni cosa. Si divide tra il baule e il microfono questo interprete, che, al pari un metronomo, batte su stesso il proprio tempo scenico, trascinando lo spettatore verso il dettaglio di un primissimo piano. E in certi momenti in cui la bocca danza con il microfono un erotico tango, viene da chiedersi che cosa vedano quegli occhi, che cosa fissino. Al pari di una Pizia, di un oracolo, non è più un essere che pronuncia delle parole, sono queste ultime a pronunciarlo, a manifestarsi da sé attraverso la sua bocca.

Un Apollo e insieme un Dioniso, persi sul ciglio di qualche strada, con la mano timida e restia di un Umberto D. nel chiedere la carità, vivono in questo attore, che fa della sua stessa voce un palcoscenico. Naviga letteralmente tra le note che lo accompagnano, cerca pervicacemente la sua Moby Dick, il suo avversario bigger than life, che si è consumato i polmoni con il catrame di qualche cicca di sigaretta. Il dramaturg Simone Faloppa è abile nel cucire questo vestito drammaturgico; ad aspirare tutto il fumo, giù giù, fino all’ultimo alveolo, di questa poesia che proprio non riesce a rinunciare del tutto al mondo che la deride. L’albatros di Baudelaire è diventato un clochard: il suo incedere claudicante è la versione umana di quel volatile che ha ali meravigliose per volare, ma un paio troppo piccolo di zampe per muoversi agevolmente sulla terra.

Il veggente di Rimbaud, sfrattato da un monolocale di chissà quale periferia, guarda il mondo di sbieco, di lato; ne vede distintamente tutta l’assurdità, e la racconta, per intero, senza sconti, a un microfono, a un psicanalista di metallo, che ha un setting perfetto,un distacco professionale dato dalla sua natura di essere inanimato. La poesia rimane un atto del fare, così come dimostra l’etimo stesso della parola: un pugno levato contro il cielo, un’anima che proprio non ce la fa a stordirsi con le virtù papaveracee del quotidiano. Mentre il blues rende lo spettatore sempre più complice, gli permette di scoprire lo scomodo istinto voyeuristico di guardare dentro un’anima fino all’ultima oscenità, fino all’ultimo desiderio. Tira pugni fonetici questo interprete, tremendi, che fanno male, che ti lasciano barcollante sul ring, incerto se resistere o soccombere in un catartico ko. La verità è sulle nocche di quei fonemi.

Si avverte il dolore di un’esistenza che non può e non deve rinunciare a quel dio della poesia che selvaggiamente lo abita, e regala al suo sguardo dei lampi fiammeggianti che bruciano al pari di lapilli sfuggiti a un fuoco. Ma quello che stupisce è il gianobifrontismo, l’oscillare abilmente tra il dramma e la tragedia, lo sgusciare di questo testo scenico da ogni categoria drammaturgica, il giocare con la platea una partita di seduzione, di vedo e non vedo spirituale, fino alla devastante rivelazione: il personaggio è il pubblico stesso, così come Flaubert ammetteva di essere Madame Bovary. Le frustrazioni, le rivolte, i soliloqui, monologhi che vanno dritto dritto al centro del centro del proprio nascosto essere, come una biglia di metallo su un binario di un piano inclinato, sono quelli di chi guarda e ascolta. Le parole risuonano come una eco.

Sono le stesse che abbiamo respirato. L’attore gioca bene la sua maschera, le sue maschere, le toglie una a una, come gli strati della cipolla del Peer Gynt, e quello che rimane alla fine è l’odore penetrante della poesia, il ricordo di un universale che persiste ostinatamente, tra gli odori della città,tra le clacsonate e lo smog. E il blues racconta benissimo questo mood, questa voglia a metà di piangere e di arrabbiarsi. La medicina aspra fa bene, e, per una volta, non ci vuole lo zucchero per farla andare giù: basterà una chitarra che ha fatto una patto con il diavolo, oppure con Dioniso, per far scivolare le parole senza attrito, per abradere, al pari di un giocatore di curling, l’aria ghiacciata tra la scena e la platea, e permettere così alle frasi di raggiungere il punto desiderato, il cuore dello spettatore.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate inoltre di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.